研究の強み

Research Strengths

YNUでは、約600名の研究者が様々な分野で多様な研究を行っており、世界と日本の人々の福祉と社会の持続的発展に貢献する「実践的学術の国際拠点」として「知」を創造・実践しています。

個々の研究だけでなく、学内および国内外の他機関の研究者との共同研究を促進するため、先端科学高等研究院及び総合学術高等研究院ではセンター又は重点的研究ユニットを形成するとともに、研究推進機構が優れた研究プロジェクトを「YNU研究拠点」として認定し、社会的要請の高い分野、学術的分野、社会的あるいは学術的に高く評価されている分野及び先駆的分野等の研究にも力を入れています。また、海外の140以上の大学と学術交流協定を締結するとともに、毎年、海外の大学から約300人の研究者を受け入れています。

1強い分野

YNUは、以下の分野において、科学研究費助成事業※1の2019-2023年度の間の新規採択累計数※2が国内でトップ10に入っています。

※1 「科学研究費助成事業」とは人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする「競争的研究資金」であり、ピアレビューによる審査を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うもの。

※2 ここでは、「基盤研究(B)」、「基盤研究(C)」および「若手研究」において、新規採択累計数5件以上の分野に限定。

| 分 野 | 国内順位 | 新規採択累計数 | 累計配分額(単位:千円) |

|---|---|---|---|

| 日本語教育関連 | 6位 | 8 | 56,420 |

| 船舶海洋工学関連 | 8位 | 8 | 103,480 |

| 会計学関連 | 8位 | 8 | 27,820 |

| 安全工学関連 | 2位 | 8 | 81,900 |

| 航空宇宙工学関連 | 6位 | 7 | 58,240 |

| 材料力学および機械材料関連 | 9位 | 7 | 83,460 |

| 構造工学および地震工学関連 | 4位 | 6 | 74,750 |

| 地盤工学関連 | 8位 | 5 | 49,920 |

| 触媒プロセスおよび資源化学プロセス関連 | 8位 | 5 | 48,490 |

| 経済統計関連 | 4位 | 5 | 20,280 |

2卓越した研究

YNUでは、以下の分野・プログラムが、過去5年間に科学研究助成事業の「基盤研究(S)」※及び「基礎研究(A)」に採択されています。

※「基盤研究(S)」とは科学研究費助成事業の中心となる研究種目である基盤研究の中で、「安定的な研究の実施に必要な研究期間」と「研究遂行に必要かつ十分な研究費の確保」により、これまでの研究成果を踏まえて、さらに独創的、先駆的な研究を格段に発展させるために設けられている研究種目。原則5年間、1課題につき5,000万円以上2億円程度まで支給される大型の研究費。例年、日本全国で90件程しか新規採択されていない。

| 研究種目 | 研究分野・領域 | 氏 名 | 受賞時の所属・職名 | プログラム名・研究内容等 |

|---|---|---|---|---|

| 基盤研究(S) | ナノマイクロ科学関連 | 武田 淳 | 工学研究院・教授 | 位相制御近接場によるハイブリッド極限時空間分光の開拓 |

| 基盤研究(S) | ナノマイクロ科学関連 | 小坂 英男 | 工学研究院・教授 | ダイヤモンド量子ストレージにおける万能量子メディア変換技術の研究 |

| 基盤研究(S) | 電気電子工学関連 | 竹村 泰司 | 工学研究院・教授 | 磁性ナノ粒子のダイナミクス解明が拓く革新的診断治療技術 |

| 基盤研究(S) | 電気電子工学関連 | 吉川 信行 | 工学研究院・教授 | 可逆量子磁束回路を用いた熱力学的限界を超える超低エネルギー集積回路技術の創成 |

| 基盤研究(A) | 人間情報学関連 | 岡嶋 克典 | 環境情報研究院・教授 | 視野全域における光感受性網膜神経節細胞と杆体の応答を加味した五元測色学の構築 |

| 基盤研究(A) | 無機材料化学、エネルギー関連化学関連 | 獨古 薫 | 工学研究院・教授 | リチウム塩溶媒和物のイオンホッピング伝導を利用した革新的電解質膜の創製 |

| 基盤研究(A) | 応用物理工学関連 | 馬場 俊彦 | 工学研究院・教授 | 極限光集積ライダチップ |

| 基盤研究(A) | 材料工学関連 | 多々見 純一 | 環境情報研究院・教授 | 希土類添加α-サイアロンセラミックスの高透明化とレーザー材料への応用 |

| 基盤研究(A) | 情報科学、情報工学関連 | 落合 秀樹 | 工学研究院・教授 | 高信頼・低遅延をスケーラブルに実現するIoTネットワークの符号設計パラダイム |

| 基盤研究(A) | 無機材料化学、エネルギー関連化学関連 | 藪内 直明 | 工学研究院・教授 | アニオンレドックスの可逆性を支配する原理解明と革新的蓄電池材料設計への応用 |

| 基盤研究(A) | 電気電子工学関連 | 藤本 康孝 | 工学研究院・教授 | エネルギー回生可能な革新的双方向アクチュエータの実現 |

| 基盤研究(A) | 電気電子工学関連 | 水野 洋輔 | 工学研究院・准教授 | 光ファイバ型相関領域反射計による歪・温度の高速分布測定:極限性能の追究と実用化 |

| 基盤研究(A) | 応用物理物性関連 | 一柳 優子 | 工学研究院・教授 | スーパースピングラス磁気ナノ微粒子の創製とナノ・セラノスティクスの実現 |

| 基盤研究(A) | 社会システム工学、安全工学、防災工学関連 | 三宅 淳巳 | 環境情報研究院・教授 | 高速反応学理に基づく革新的エネルギー物質の創製と高度着火燃焼制御 |

| 基盤研究(A) | 土木工学関連 | 前川 宏一 | 都市イノベーション研究院・教授 | 広帯域環境下にあるセメント系複合材料の耐久性力学と構造性能評価 |

| 基盤研究(A) | 材料力学、生産工学、設計工学関連 | 太田 裕貴 | 工学研究院・准教授 | ストレッチャブルシステムの社会実装に向けた超柔軟材料のR2R加工プロセスの開発 |

| 基盤研究(A) | 応用物理物性関連 | 関口 康爾 | 工学研究院・教授 | マグノニック機能創発のための電圧効果と凝縮効果の研究 |

| 基盤研究(A) | 土木工学関連 | 菊本 統 | 都市イノベーション研究院・准教授 | 築造過程から長期供用を経て地震による変形・破壊まで,盛土の一生を解く |

| 基盤研究(A) | 応用物理工学関連 | 洪 鋒雷 | 工学研究院・教授 | 狭線幅かつ高安定な周波数安定化レーザーに関する研究 |

※「ムーンショット型研究開発制度」とは、超高齢化社会や地球温暖化問題など重要な社会課題に対し、人々を魅了する野心的な目標(ムーンショット目標)を国が設定し、挑戦的な研究開発を推進するもの。各目標には、それぞれ複数のプロジェクトを統括するPD(プログラムディレクター)が任命され、そのPDの下に、国内外トップの研究者が、研究開発プロジェクトを提案し推進する責任者であるPM(プロジェクトマネージャー)として採択される。

3世界にインパクトを与える論文

YNUでは、Web of Science※1によると、過去5年間に発表されたYNUの論文は、特に以下の分野において世界中で引用されています。

※1 Web of Scienceとは、世界を代表する学術文献データベースのひとつ。1900年にまで遡る世界中の21,000誌(2019年11月現在)を超える影響力の大きい学術雑誌や重要刊行物を対象に、分野を横断した検索を実行して引用文献パターンを分析することができる。

| 分 野 | YNU論文数 | CNCI※2 | 被引用数 | 被引用数世界 トップ1%論文 |

被引用数世界 トップ10%論文 |

|---|---|---|---|---|---|

| 生態学 | 81 | 2.12 | 1,560 | 2.47% | 18.52% |

| 物理学、粒子・界 | 84 | 1.59 | 992 | 4.76% | 13.1% |

| 物理総合 | 88 | 1.39 | 1,053 | 3.41% | 15.91% |

| 天文学・宇宙物理学 | 88 | 1.32 | 882 | 2.27% | 12.5% |

| 環境科学 | 87 | 1.30 | 1,523 | 1.15% | 8.05% |

| 機器・計装 | 78 | 1.30 | 477 | 2.56% | 8.97% |

| 光学 | 149 | 1.11 | 722 | 1.34% | 6.71% |

※2 CNCIとはCategory Normalized Citation Impactの略称。CNCIのポイントが1以上の分野は、世界水準以上であると言われている。

4優秀研究者賞受賞者

YNUでは、「個々の研究者の研究意欲向上」、「本学の研究力向上」、「将来の学術研究を担う優秀な研究者の育成」を目的として、2011年度に「横浜国立大学優秀研究者賞」を創設し、優れた研究成果を挙げた研究者を顕彰しています。2023年度の受賞者は以下のとおりです。

| 種 類 | 受賞者 | 受賞時の所属・職名 | 専門分野(科研費分類) |

|---|---|---|---|

| 優秀研究賞 | 横澤 公道 | 国際社会科学研究院 准教授 | 経営学 |

| 落合 秀樹 | 工学研究院 教授 | ||

| 細田 暁 | 都市イノベーション研究院/総合学術高等研究院 教授 | 構造工学、地震工学、土木材料、施工、建設マネジメント | |

| 技術進歩賞 | 伊藤 傑 | 工学研究院 准教授 | 有機機能材料、構造有機化学、物理有機化学、機能物性化学、有機合成化学、ナノ材料科学 |

| 社会貢献賞 | 跡部 真人 | 工学研究院/先端科学高等研究院 教授 | 有機合成化学、グリーンサステイナブルケミストリー、環境化学、エネルギー化学 |

| 藤掛 洋子 | 都市イノベーション研究院 教授 | 文化人類学、民俗学、パラグアイ、 ジェンダー | |

| 奨励賞 | 髙須 悠介 | 国際社会科学研究院 准教授 | 会計学 |

| 信田 尚毅 | 工学研究院/先端科学高等研究院 准教授 | 高分子化学、電解合成、電極触媒、有機化学 | |

| 吉田 龍二 | 環境情報研究院/総合学術高等研究院 准教授 | 気象学、気候学 |

5著名な賞の受賞者

YNUの教員は、過去5年間に以下の著名な賞を受賞しています。

| 賞 名 | 授与者 | 受賞者 | 受賞者所属 |

|---|---|---|---|

| フェロー | 米国電気電子学会IEEE | 落合 秀樹 | 大学院工学研究院 |

| 令和4年度産業標準化事業表彰【経済産業大臣表彰】 | 経済産業省 | 眞田 一志 | 大学院工学研究院 |

| 令和4年度産業標準化事業表彰【経済産業大臣表彰】 | 経済産業省 | 多々見 純一 | 大学院環境情報研究院 |

| 防災功労者内閣総理大臣表彰 | 内閣府 | 菊本 統 | 大学院都市イノベーション研究院 |

| フェロー | OPTICA (アメリカ光学会) | 馬場 俊彦 | 大学院工学研究院 |

| 令和4年春 紫綬褒章 | 渡邉 正義 | 先端科学高等研究院先進化学エネルギーセンター長(本学名誉教授) | |

| 令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰【科学技術賞(研究部門)】 | 文部科学大臣 | 北村 圭一 | 大学院工学研究院 |

| フェロー | IEEE(米国電気電子学会) | 馬場 俊彦 | 大学院工学研究院 |

| 第18回(令和3年度)日本学術振興会賞 | 独立行政法人日本学術振興会 | 森 章 | 大学院環境情報研究院 |

| 令和3年度文化功労者 | 文部科学省 | 唐 十郎 | 元教育人間科学部教授 |

| 令和3年度産業標準化事業表彰【経済産業大臣表彰】 | 経済産業省 | 酒井 信介 | 先端科学高等研究院リスク共生社会創造センター |

| 令和3年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞 | 文部科学大臣 | 癸生川 陽子 | 大学院工学研究院 |

| 令和3年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞 | 文部科学大臣 | 島 圭介 | 大学院工学研究院 |

| 令和3年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞 | 文部科学大臣 | 西島 喜明 | 大学院工学研究院 |

| 令和3年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞 | 文部科学大臣 | 水野 洋輔 | 大学院工学研究院 |

| 令和3年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞 | 文部科学大臣 | 竹内 尚輝 | 先端科学高等研究院 |

| 令和2年度文化庁長官表彰 | 文化庁 | 門倉 正美 | 名誉教授 |

| 令和2年度文化庁長官表彰 | 文化庁 | 宮坂 元裕 | 名誉教授 |

| 令和2年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞 | 文部科学大臣 | 太田 裕貴 | 大学院工学研究院 |

| 令和2年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞 | 文部科学大臣 | 上野 和英 | 大学院工学研究院 |

| 2019年度濱口梧陵国際賞(国土交通大臣賞) | 国土交通省 | 柴山 知也 | 名誉教授 |

| パラグアイ共和国上院議会 表彰 | パラグアイ共和国上院議会 | 藤掛 洋子 | 大学院都市イノベーション研究院 |

| 平成31年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞 | 文部科学省 | 北村 圭一 | 大学院工学研究院 |

| 令和元年度環境保全功労者表彰 | 環境大臣 | 藤江 幸一 | 先端科学高等研究院 |

| 日本学士院賞 | 日本学士院 | 藤野 陽三 | 先端科学高等研究院 |

| 第67回(平成30年度)横浜文化賞・芸術奨励賞 | 横浜市 | 藤原 徹平 | 大学院都市イノベーション研究院 |

注目の国際プレスリリース

Notable International Press Releases

国際的な科学ニュースサイトEurekAlert!において、2021-2023年度に本学から発信した国際プレスリリースの中から、注目の10本のニュースをピックアップして紹介します。この他のニュースについても、大学のウェブサイトの「国際プレスリリース」で詳細を確認することができます。

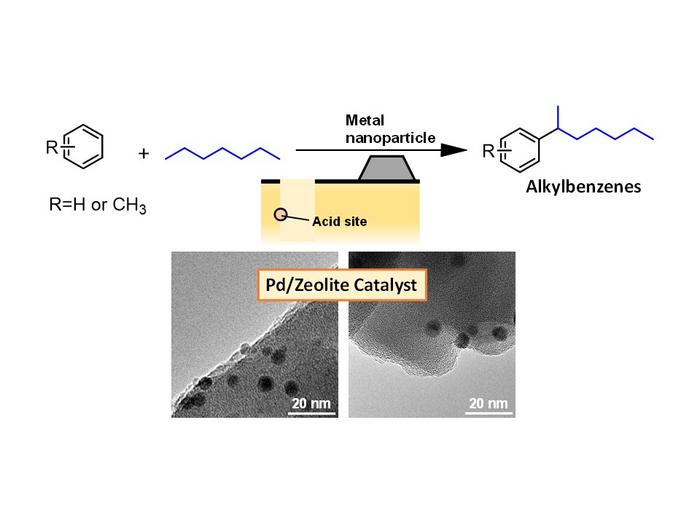

アルカンとベンゼンの直接結合反応のための金属ナノ粒子-ゼオライト複合触媒を開発

2023年9月6日に ACS Catalysis にオンライン掲載

酸点とPd粒子の近接による反応の高効率化を実現

工学研究院の本倉健 教授(東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 特定教授)、東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 美崎慧 大学院生(研究当時)、電気通信大学 燃料電池・水素イノベーション研究センター 三輪寛子 特任准教授、日本原子力研究開発機構 伊藤孝 研究副主幹らの研究グループは 、ゼオライトの外表面にPdナノ粒子を担持した触媒を開発し、この触媒を用いてアルカンとベンゼンの直接結合反応を実現しました。従来のアルキルベンゼン合成では副生成物が大量に排出されますが、本手法を用いると水素あるいは水のみが副生成物となります。ゼオライトの酸点からPdナノ粒子への水素原子の移動がこの反応の鍵であり、μ+SR法を用いた測定から原子状水素がゼオライト中に生成した場合、反応に必要な時間にわたってその状態を維持し得ることが示唆されました。

EurekAlert!

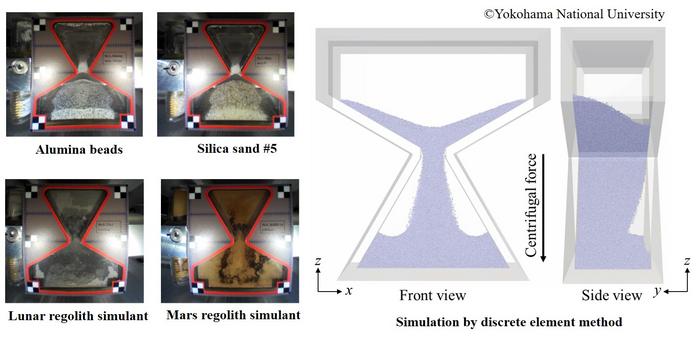

低重力環境下における粉粒体の流動特性の測定に成功

2023年8月8日に npj Microgravity にオンライン掲載

Hourglassミッション:様々な天体の重力環境を再現し月や惑星の砂を降らせる実験

工学研究院 尾崎 伸吾教授、慶應義塾大学理工学部 石上 玄也准教授、JAXA 宇宙科学研究所 大槻 真嗣准教授らの研究グループは、国際宇宙ステーションきぼうモジュールの細胞培養実験装置を活用することで様々な低重力環境を再現し、各種粉粒体(砂やレゴリス模擬土)の流動特性の測定に成功しました。長時間の安定した人工重力環境下(0.063G~2.0G)での粉粒体の流動挙動の測定およびその解析は世界初の成果です。また実験結果に基づき、いくつかの砂の流動特性はよく知られた物理法則に定量的に従い、低重力では重力の大きさの平方根(√G)に比例することを明らかにしました。加えて、測定結果の回帰分析により、砂の「かさ密度」は重力とともに減少することも示唆しました。得られた成果は、将来の宇宙探査機の開発や各種ミッションの検討に利用可能です。

EurekAlert!

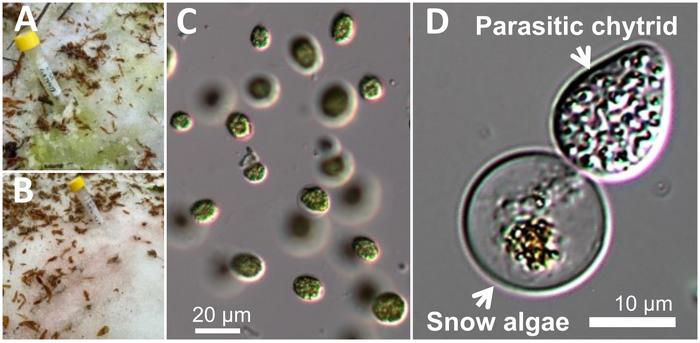

氷河・積雪の融解を抑制!?雪氷藻類に寄生するツボカビの実態を解明

2023年6月20日に Frontiers in Microbiology にオンライン掲載

「高山や氷河に出現するツボカビは雪氷藻類に寄生するツボカビである」ということを環境情報研究院の鏡味麻衣子教授ら及び千葉大学大学院理学研究院の竹内望教授の研究チームが明らかにしました。ツボカビは、カエルやプランクトンなど様々な生物に寄生する菌類として知られています。氷河や高山積雪のような寒冷環境では、その存在は確認されていましたが、何をしているのか明らかになっていませんでした。

本研究では、ツボカビが雪氷藻類に寄生している様子を捉え、その1胞子からDNAを抽出することに世界で初めて成功し、系統関係を明らかにすることができました。さらに、これらツボカビは、世界中の高山に存在しうること、雪氷藻類に寄生することに特化したグループである可能性を示唆しました。 近年、氷河や高山では、雪氷性の藻類の繁殖によって表面が色づき、融解が加速している事実が明らかになっています。その藻類にツボカビが寄生していることは、これらの藻類とツボカビの宿主―寄生者関係によって氷河や積雪の融解が抑制される可能性を示しています。

EurekAlert!

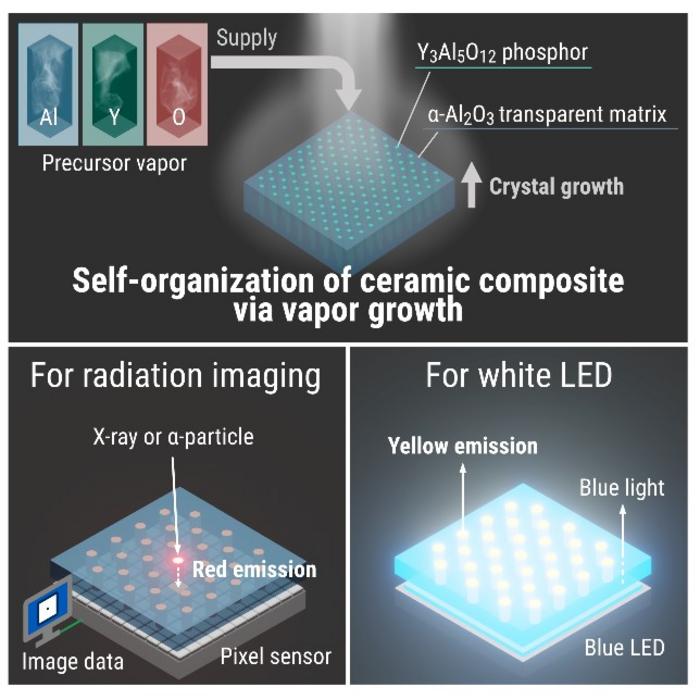

気体から秩序形成する無機固体蛍光体

2023年5月5日に Journal of the American Ceramic Society誌 にオンライン掲載

環境情報研究院の伊藤暁彦 准教授、三觜佑理 (当時 博士課程前期2年)、松本昭源 (当時 博士課程後期3年) の研究グループは、サファイア–ガーネット共晶系における秩序構造の化学気相析出に成功しました。レーザー照射によって原料ガスの析出反応を促進することで、これまで溶融凝固法に限定されていたセラミックス共晶体の製造を、気相析出法で実現しました。サファイア透明体中にガーネット蛍光体を自己組織化させた蛍光体は、次世代の固体照明や高分解能X線撮像技術への展開が期待できます。

EurekAlert!

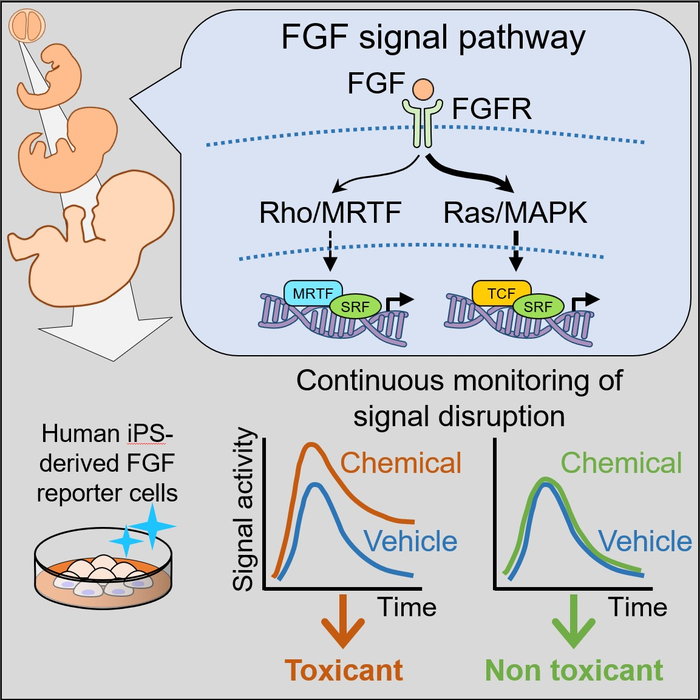

ヒトiPSレポーター細胞を用いたシグナルかく乱を指標とする発生毒性試験法

2022年2月18日に iScience にオンライン掲載

大学院工学研究院の福田淳二教授、国立医薬品食品衛生研究所の大久保主任研究官らの研究グループは、線維芽細胞増殖因子シグナルの攪乱を連続的にモニタリング可能なヒトiPSレポーター細胞を作り、シグナル攪乱を指標としてサリドマイドとその誘導体を含む発生毒性物質を高い正確度で検出できることを発表しました。

EurekAlert!

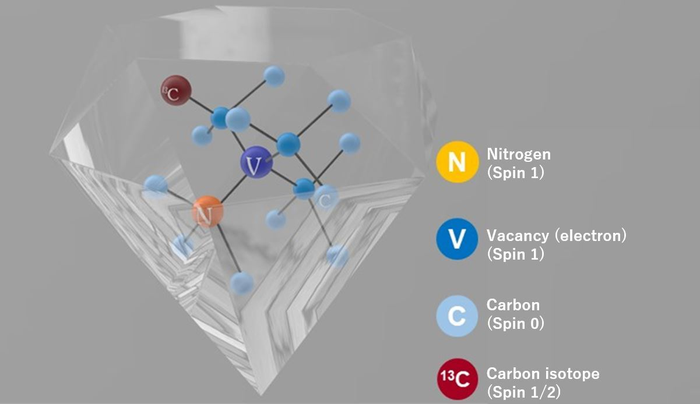

世界初、ダイヤ中の量子メモリによる量子誤り訂正に成功

2022年4月27日に Communications Physics にオンライン掲載

誤り耐性のある量子コンピュータへの道を拓く

大学院工学研究院/先端科学高等研究院の小坂 英男 教授らは、ダイヤモンド中の窒素および複数の炭素同位体からなる量子メモリをゼロ磁場下で制御することで、量子誤り訂正に世界で初めて成功しました。

研究グループは、ダイヤモンド中の窒素空孔中心(NV中心)を構成する窒素原子とその周囲にある複数の炭素同位体原子の核スピン集団を、量子情報を長時間保持するための論理的な量子メモリとして用い、操作エラーによって破壊された量子状態を自動的に訂正できることを実証しました。ゼロ磁場下のスピン集団を用いた量子誤り訂正は世界初です。

本研究により、ゼロ磁場下で動作する超伝導量子コンピュータを量子ネットワークに接続するために必要な量子インターフェースに、量子誤り耐性のある量子メモリを内蔵することができ、誤り耐性のある分散型量子コンピュータや大規模量子コンピュータネットワーク、さらにはグローバルな量子インターネットを実現するために不可欠な量子中継器の実現に道を拓きます。

EurekAlert!

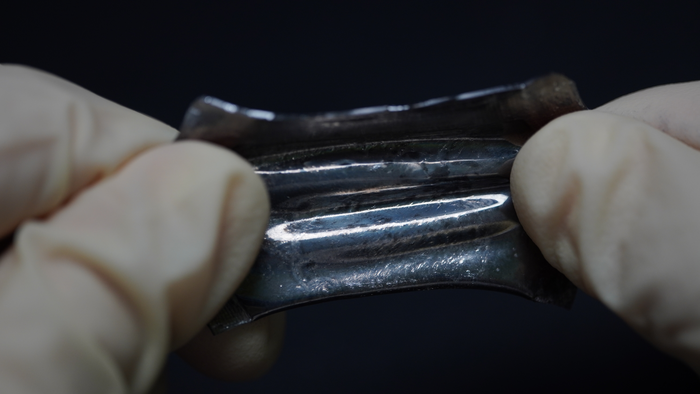

液体金属を用いた伸びるリチウムイオンバッテリーを実現

2022年9月27日に ACS Applied Materials & Interfaces に掲載

環境情報研究院の森章教授が主導し、森林総合研究所、東京大学、そして国外10大学等研究機関が参画する国際研究グループは、生物多様性と気候変動の問題の相互依存性を定量化した論文を発表しました。地球温暖化を防ぐことで生物多様性を保全できれば、生物多様性による炭素吸収が進み、気候の安定化をさらに促進できることが分かりました。この気候安定化と多様性保全の両者促進の利益の経済評価も実施し、今後の国際政策における両者間の良い関係性(安定化フィードバック)に注視することの重要性を強調しました。

EurekAlert!

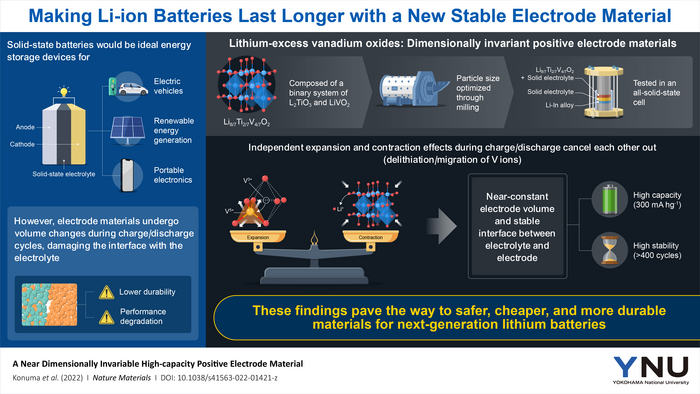

格子体積が変化しないバナジウム系高容量電池材料~実用的な全固体電池実現に前進

2022年12月13日に Nature Materials誌 にオンライン掲載

Li過剰V系岩塩型材料開発と超長寿命・実用的全固体電池に応用

工学研究院の藪内直明教授、理工学府の小沼樹博士課程大学院生、LIBTEC幸琢寛主幹研究員、高輝度光科学研究センター 尾原幸治主幹研究員、茨城大学 石垣徹教授、豪州 ニューサウスウェールズ大学 Neeraj Sharma准教授らの研究グループは、リチウム過剰型バナジウム系酸化物材料を開発し、本材料が高容量でありながら、充放電時の格子体積変化を生じないことを明らかにしました。また、本材料を硫化物系固体電解質と組み合わせることで400サイクルに渡り特性が劣化しないことを立証しました。全固体電池実用化の壁となっていた格子体積変化の抑制は実用的な超長寿命・高エネルギー密度の全固体リチウムイオン電池実現に繋がる研究成果です。

EurekAlert!

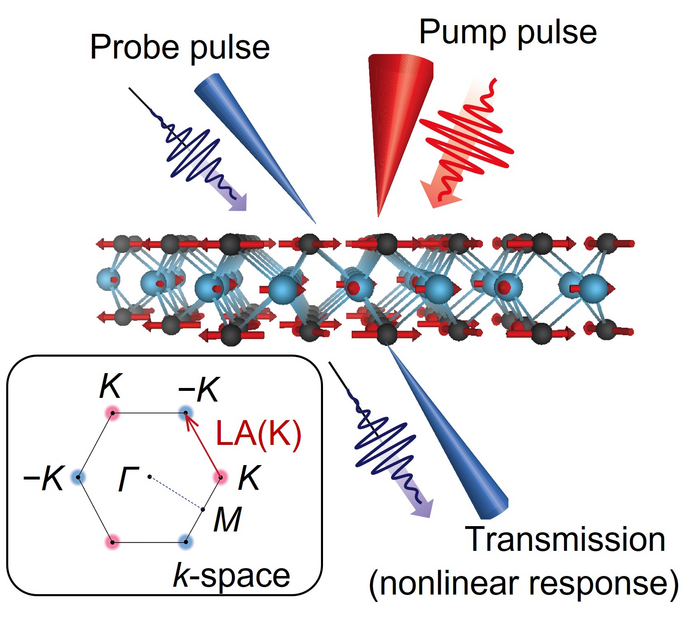

バレー間散乱を引き起こす振動モードの信号を特定

2022年7月25日 Nature Communications に掲載

東京工業大学のベ・ソンミン博士、本学工学研究院の片山郁文教授、武田淳教授、Hannes Raebiger准教授らの研究グループは、Rice大学の河野淳一郎教授、韓国科学技術院(KAIST)のYong-Hoon Kim教授、物質・材料研究機構の長尾忠昭MANA主任研究者(兼グループリーダー)らとの共同研究により、原子層物質の一つである単層のMoSe2(セレン化モリブデン)において超高速応答を計測し、ゾーン端の音響振動モードに由来する非線形信号を観測することで、バレー間散乱に寄与する音響振動モードを特定しました。従来、振動数だけでは弁別できなかった振動モードを、非線形信号や第一原理計算に基づいた対称性分析で初めて特定した結果であり、バレー自由度を用いる様々な量子情報デバイスの動作原理の解明に資する重要な成果です。

EurekAlert!

貧困層への社会的保護プログラムが彼らの災害対応能力を強化

2022年10月31日 International Journal of Disaster Risk Reduction誌 にオンライン掲載

都市イノベーション研究院の松行美帆子教授らの研究グループは、インドネシアの社会的保護プログラムProgram Keluarga Harapan (PKH)を通じて、貧困層が洪水への対応能力を強化しているメカニズムを、ペカロンガン市のバティック労働者への調査により明らかにしました。社会的保護と貧困層の災害対策の融合の有効性はかねてから国際的に議論されてきましたが、事例を通じてその効果やメカニズムを示した研究は稀有であり、今後の政策やプログラムの融合に向けた第一歩となります。

EurekAlert!